電源装置を自作する

・安定した電源が欲しい

電源として今迄に1.5V乾電池、9V乾電池、12V鉛蓄電池を利用してきたが、いずれも電源が連続して使える時間に限りがあり、安定した電圧で大電流を長時間得ることは難しい。なので今回は電源装置を作ろうかと思ふ。

・計画

取り合えず、電圧調整機能があれば十分である。範囲は0~12V。電源は恐らくDC-DCコンバータこと降圧チョッパで電圧を制御することになるが、チョッパ用のICであるNJM2306などで今まで作ったチョッパが全て失敗に終わっていることを考慮し(今のところIC555でしか作ったことがない)、今回は秋月電商の電源キットに頼ることにした。

秋月には幾つか電源キットがあるが、電圧の下限が0V迄調整できるようにしたかったので、今回は実験室用定電圧安定化電源キットを利用することにした。

電圧調整機能はこれで確保できるが、肝心の電源のことも考えないといけない。 普通は電源トランスを購入し、キット附属のブリッジダイオードで全波整流しつつコンデンサで平滑すると言いたいところだが、大電力の出力を想定すると、電源トランスの値段が高くなるので電源自体はスイッチング電源から確保することにした。 ただ、今現在はスイッチング電源を購入する金すら余りないので、暫定的に15V1.2Aのアダプターから電源を確保し、DCプラグを電源装置に取り付けて運用することにした。

また、普通は電源装置は電圧計や電流計を取り付けるものだが、こちらも少なくとも1000円は掛かること、アナログパネルメーターのものにすると電圧計と電流計合わせて1800円はするので、暫くの間は手持ちのテスターで計測を行うことにした。

電圧調整機能はこれで確保できるが、肝心の電源のことも考えないといけない。 普通は電源トランスを購入し、キット附属のブリッジダイオードで全波整流しつつコンデンサで平滑すると言いたいところだが、大電力の出力を想定すると、電源トランスの値段が高くなるので電源自体はスイッチング電源から確保することにした。 ただ、今現在はスイッチング電源を購入する金すら余りないので、暫定的に15V1.2Aのアダプターから電源を確保し、DCプラグを電源装置に取り付けて運用することにした。

また、普通は電源装置は電圧計や電流計を取り付けるものだが、こちらも少なくとも1000円は掛かること、アナログパネルメーターのものにすると電圧計と電流計合わせて1800円はするので、暫くの間は手持ちのテスターで計測を行うことにした。

・Tr4のテレコ

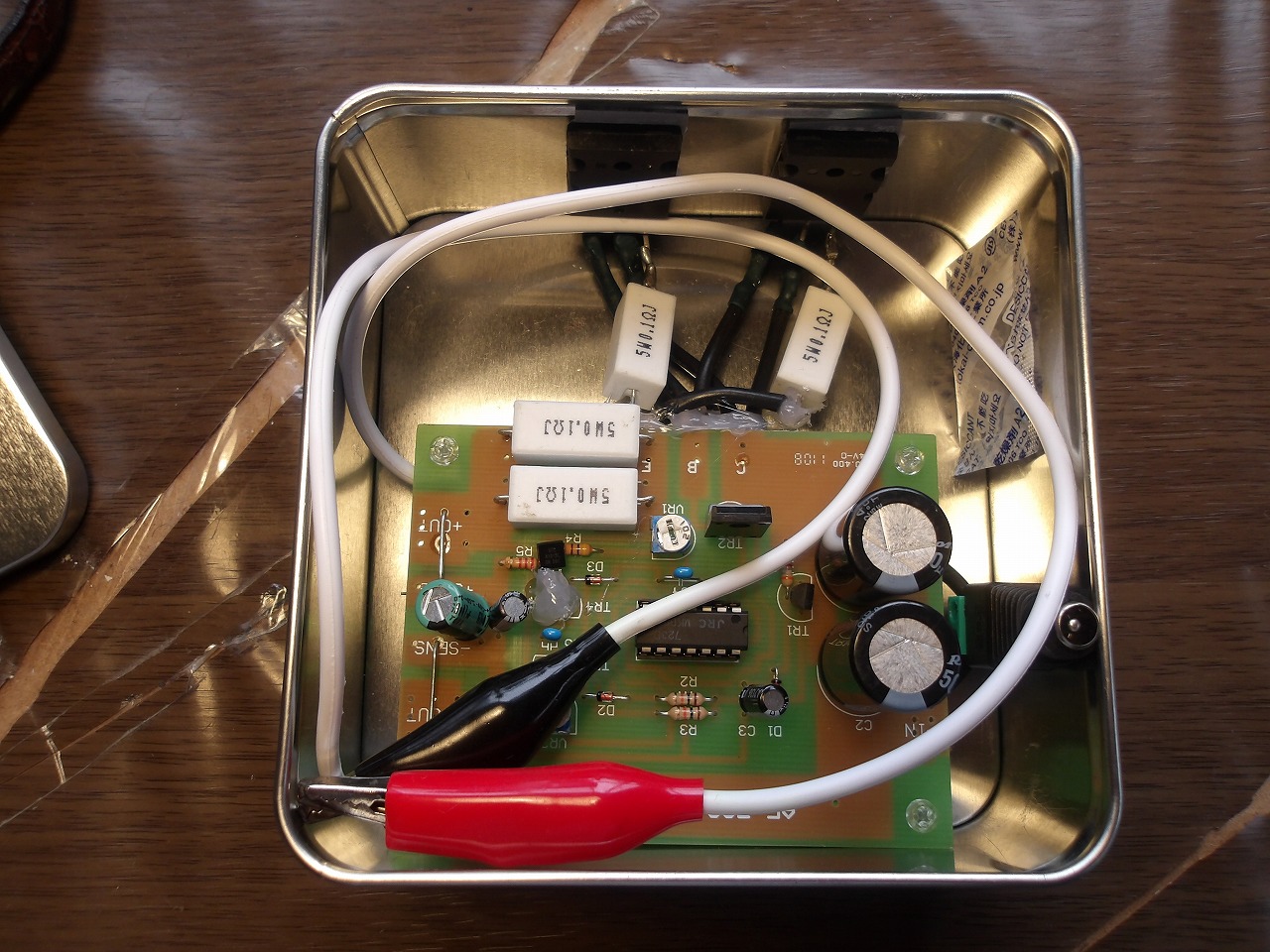

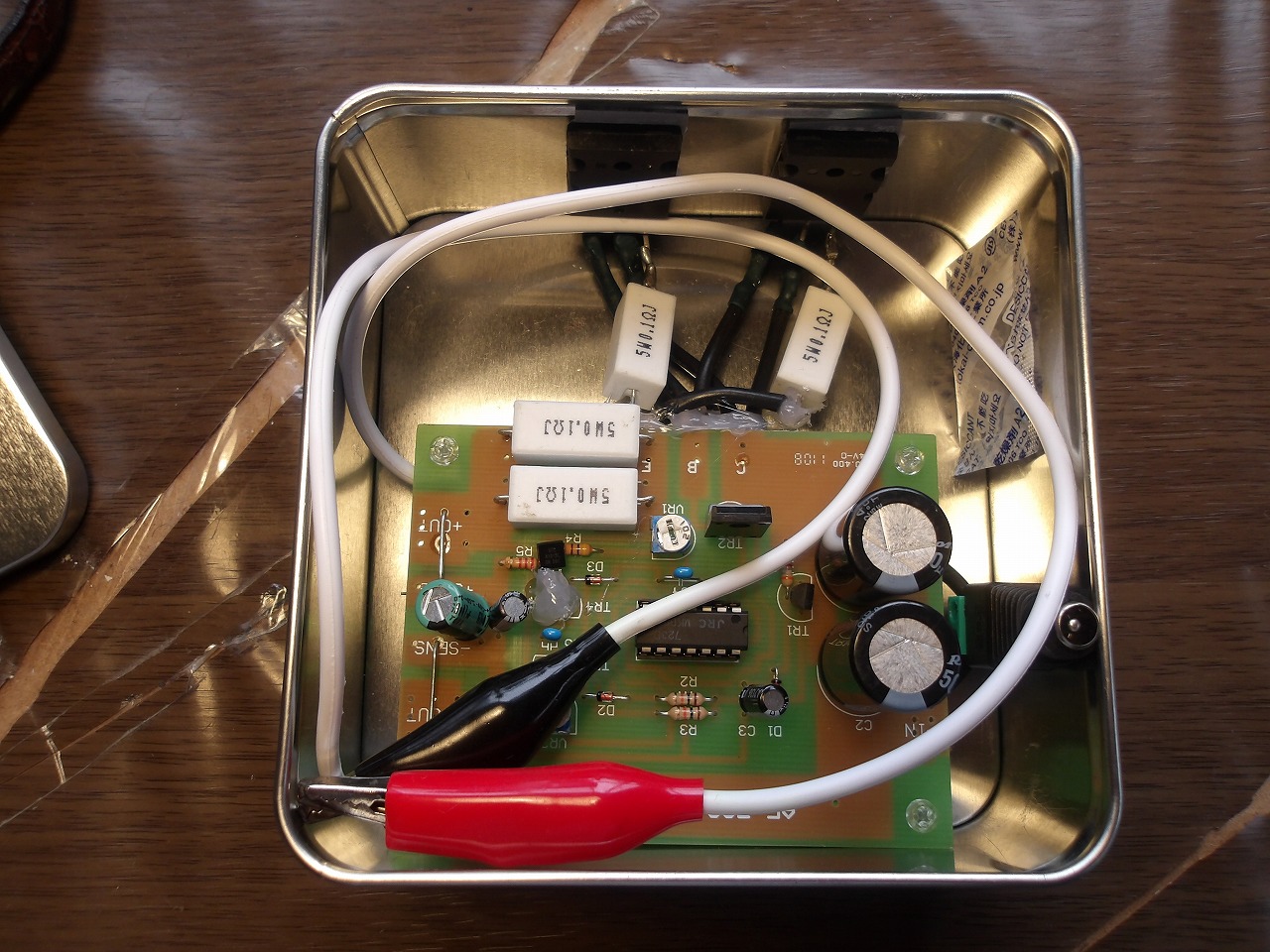

取り合えず先ず、電源キットを組み立てる。

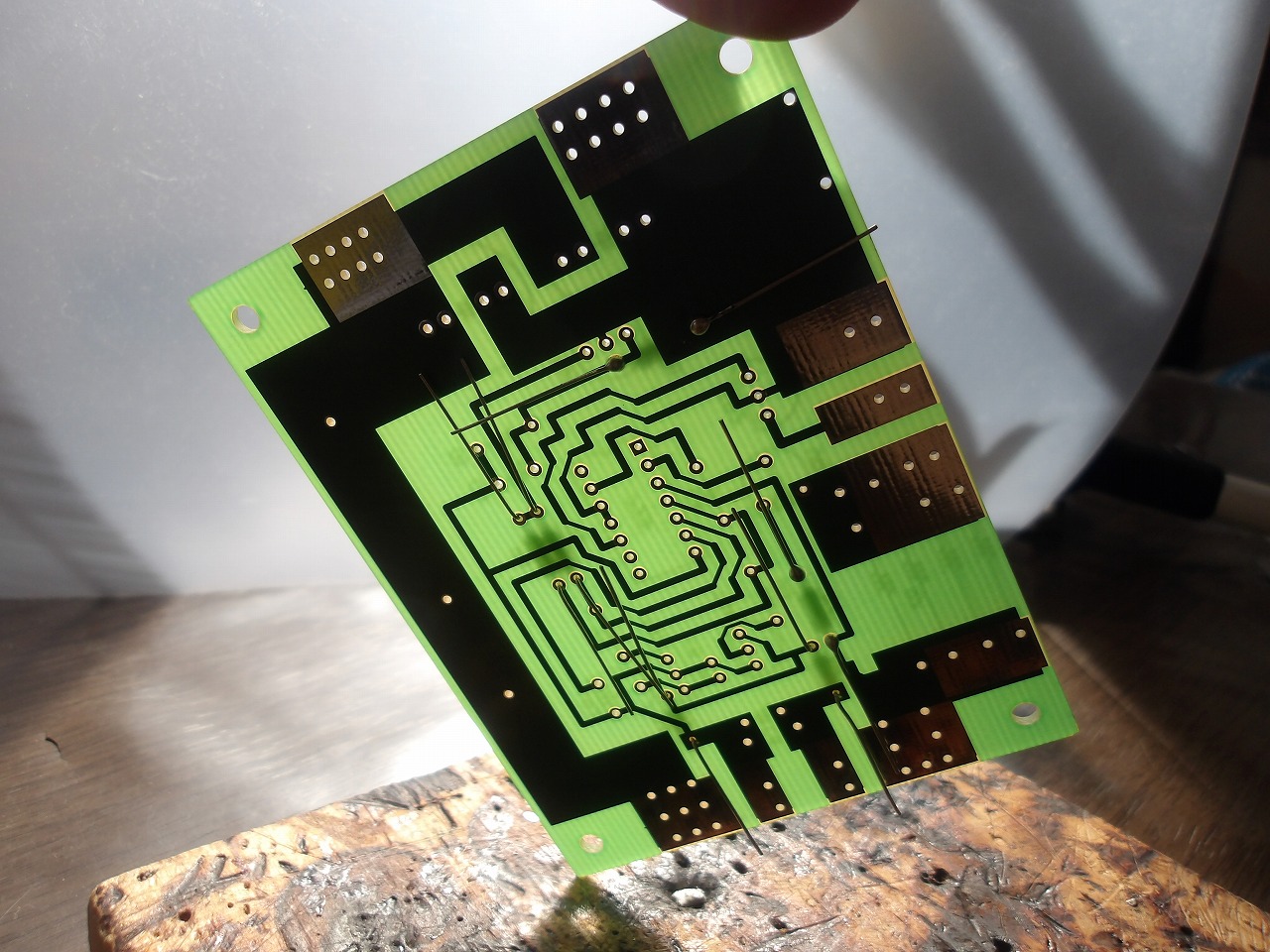

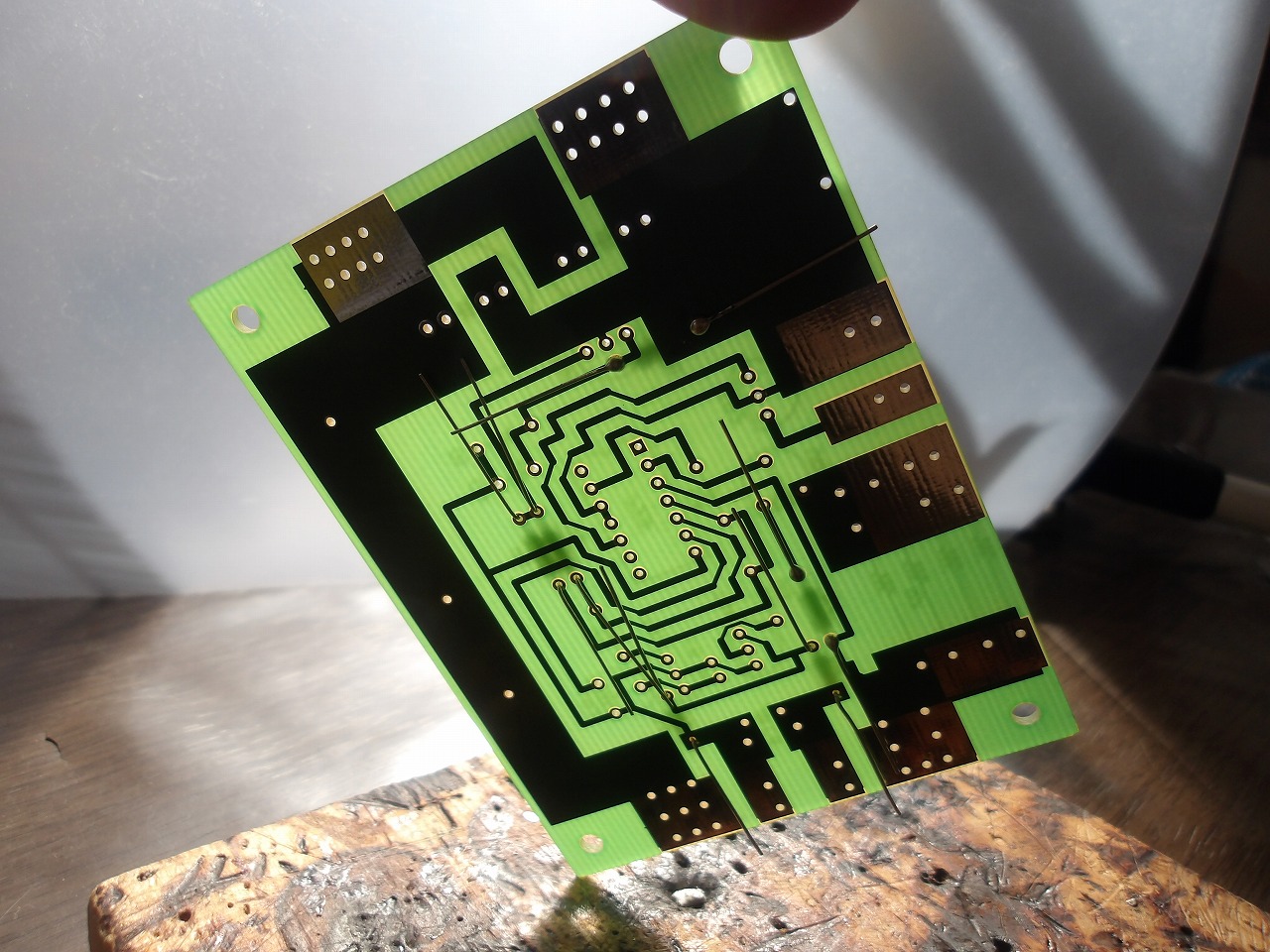

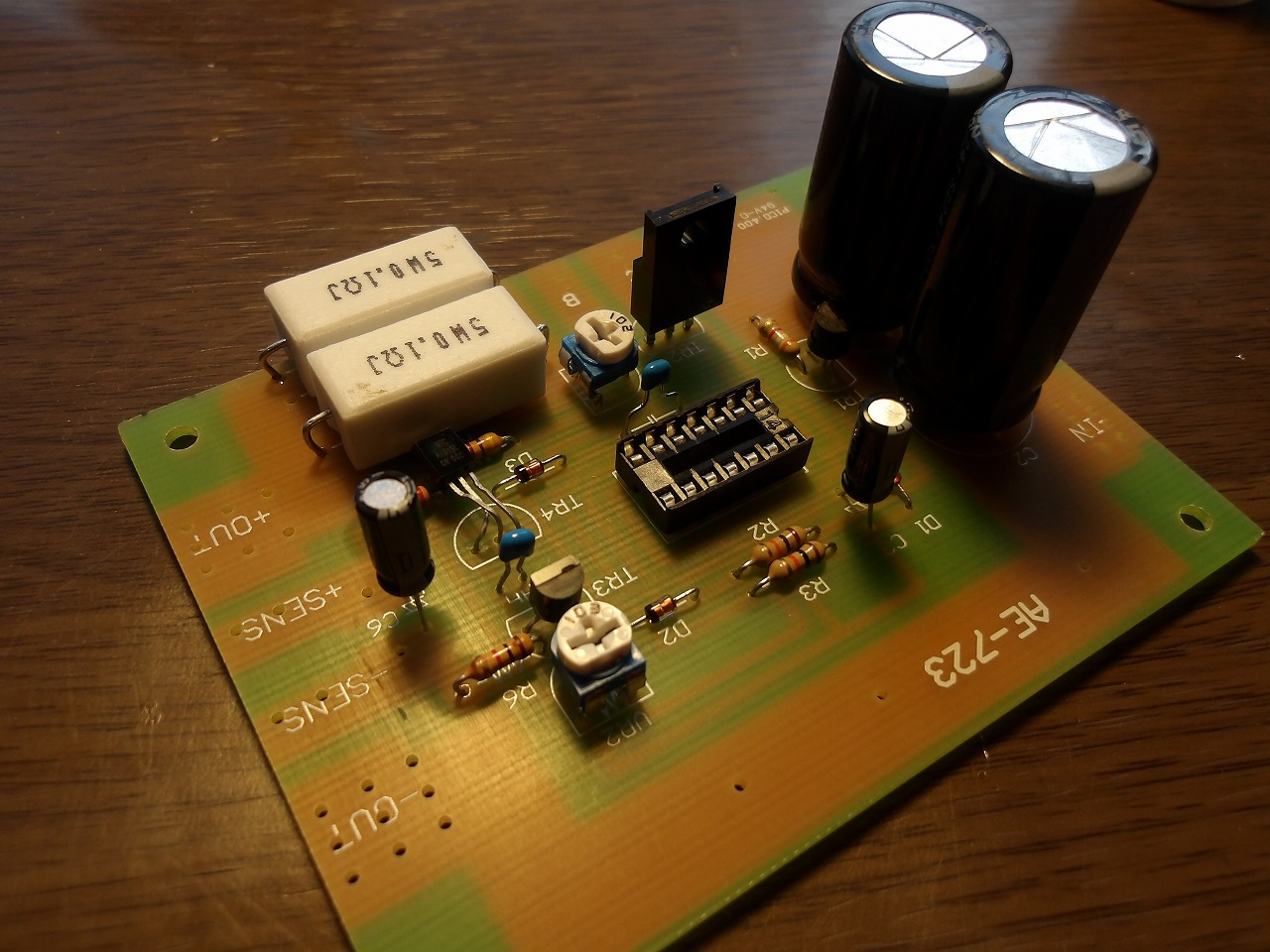

(上図、電源キットの基板)

背の低い部品から順調に取り付けていくのだが、一つ注意点がある。それはこの電源キットには有名な設計ミスがあることだ。

回路図を見ると、なぜかPNPトランジスタであるTr4のエミッタが負極側、コレクタが正極側に繋いであることが分かる。このキット自体約20年前から発売されているので、このミスは回路図上にのみ残っているのではと思うかもしれないが、実際のところ、基板に於いても配線は誤ったままになっている。 更に言うと、秋月電商もこれについて承知しているようである。(https://akizukidenshi.com/catalog/faq/goodsfaq.aspx?goods=K-00202) いや、何故そのミスを直さないのかと言うかもしれないが、実はエミッタとコレクタがテレコっていても回路は正常に作動する(らしい)からだと思われる。Tr4の2SA1015はベース-エミッタ間、ベース-コレクタ間が対称に近い形になっているので、エミッタとコレクタを入れ替えても正常に動くという...

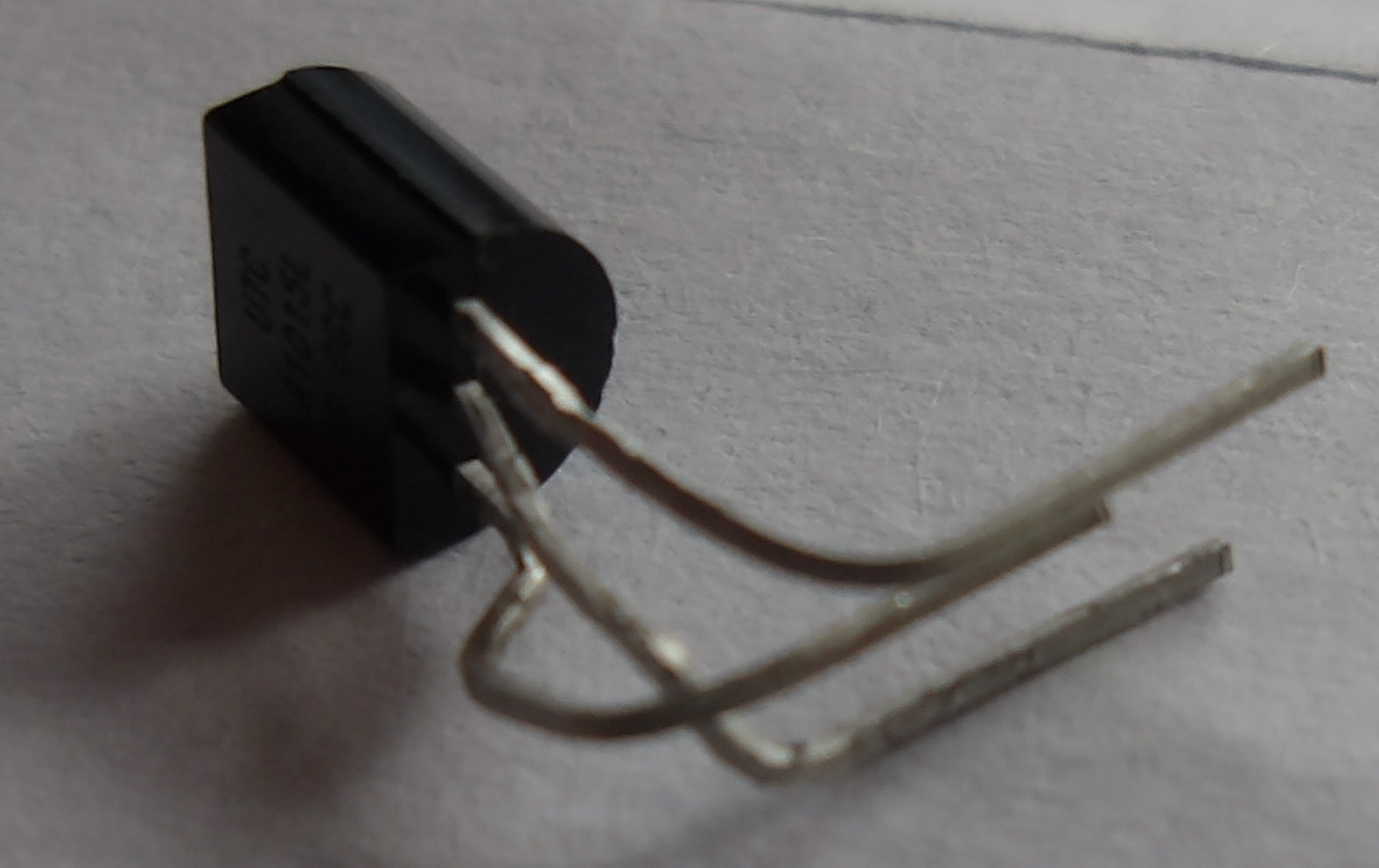

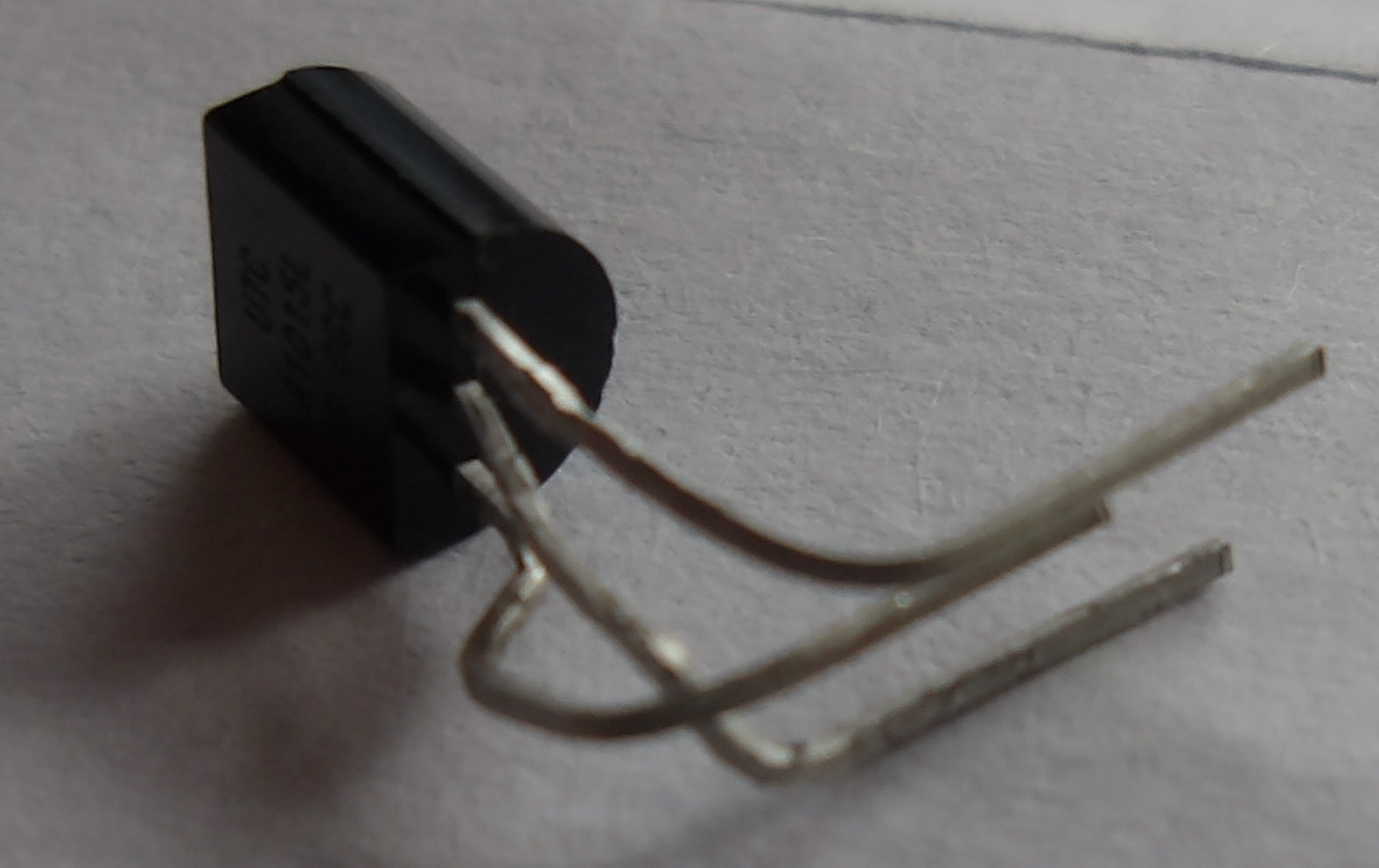

取り合えず、今回はエミッタとコレクタを元の正常な配線に直すため、トランジスタ下図のように加工。

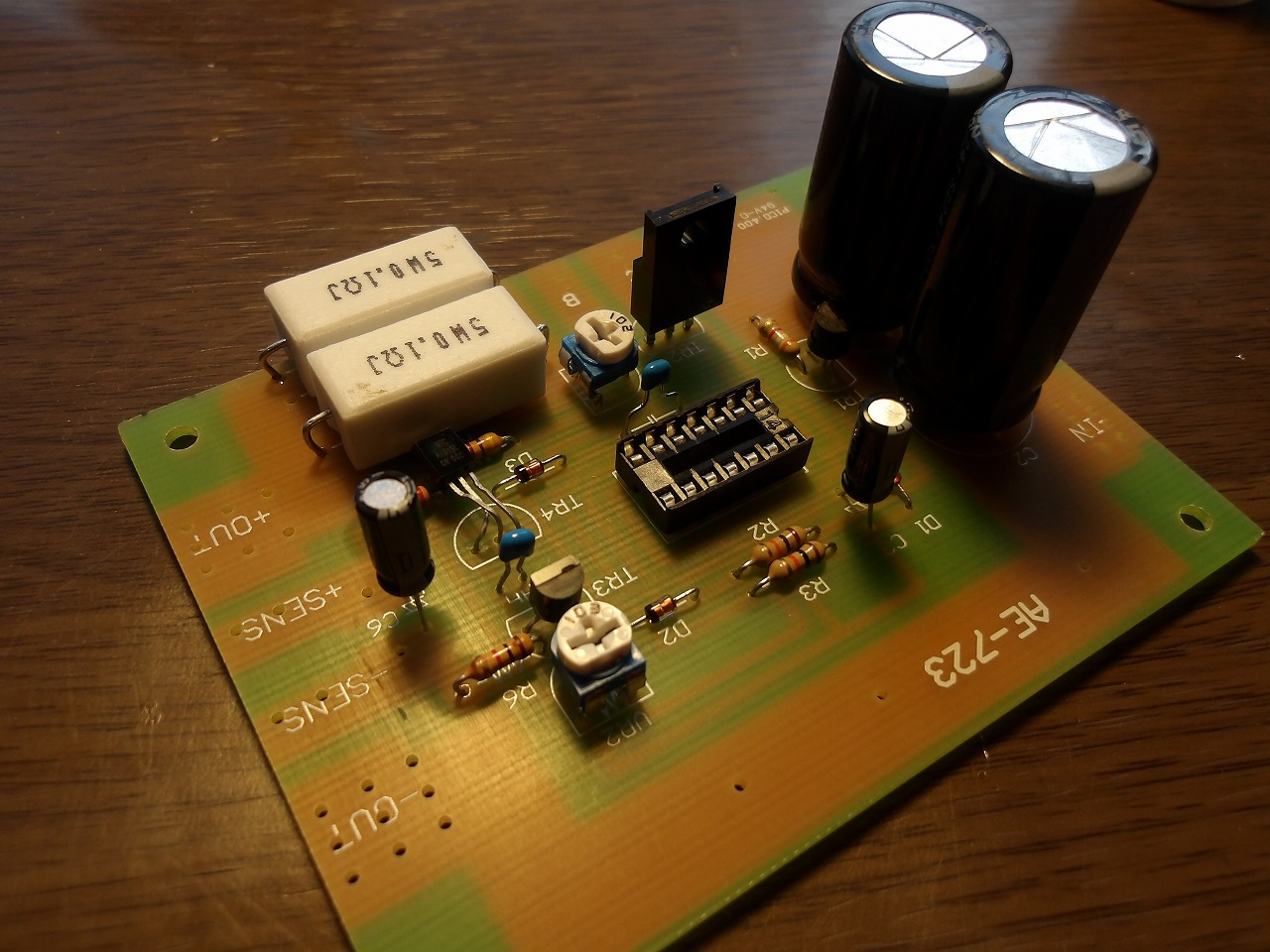

これを基板に差し込み、他の部品の組み立てると下の図のようになる。

見ての通り、此れだとTr4の足ががいつ短絡してもおかしくないので、グルーガンか何かで絶縁しつつ固めておこう。(Mastodonで指摘してくれた人に感謝)

(上図、電源キットの基板)

背の低い部品から順調に取り付けていくのだが、一つ注意点がある。それはこの電源キットには有名な設計ミスがあることだ。

回路図を見ると、なぜかPNPトランジスタであるTr4のエミッタが負極側、コレクタが正極側に繋いであることが分かる。このキット自体約20年前から発売されているので、このミスは回路図上にのみ残っているのではと思うかもしれないが、実際のところ、基板に於いても配線は誤ったままになっている。 更に言うと、秋月電商もこれについて承知しているようである。(https://akizukidenshi.com/catalog/faq/goodsfaq.aspx?goods=K-00202) いや、何故そのミスを直さないのかと言うかもしれないが、実はエミッタとコレクタがテレコっていても回路は正常に作動する(らしい)からだと思われる。Tr4の2SA1015はベース-エミッタ間、ベース-コレクタ間が対称に近い形になっているので、エミッタとコレクタを入れ替えても正常に動くという...

取り合えず、今回はエミッタとコレクタを元の正常な配線に直すため、トランジスタ下図のように加工。

これを基板に差し込み、他の部品の組み立てると下の図のようになる。

見ての通り、此れだとTr4の足ががいつ短絡してもおかしくないので、グルーガンか何かで絶縁しつつ固めておこう。(Mastodonで指摘してくれた人に感謝)

・放熱

この後は、パワートランジスタを取り付けることになるが、特に大電力を扱う場合はトランジスタに放熱器を取り付ける必要がある。もっと言うと、このキットではパワートランジスタを並列接続で使うので、どちらかのトランジスタに電流が集中することがないように放熱条件を一致させる必要がある。よって、二つのトランジスタを一つの放熱器に取り付けることになるが、生憎放熱器を買い忘れるという...(というかキットに付属しているものかと思っていた) なので、電源装置のケースを金属製にしてその金属ケースにトランジスタを直接接続するということにした。

金属ケースで良いものはないかと探していたところ、百均に良い感じのブリキの金属箱があったのでそこにトランジスタを取り付けた。

本来ならばこの箱に穴をあけてトランジスタを螺子(ねじ)で取り付けるのが良いが、ブリキは表面に錆びにくいSnをメッキすることでFeの錆を防ぐので、穴が開くと錆びてしまう。

なので今回は中央処理装置(CPU)用のシリコングリスを使って取り付けることにした。(ただ、湿気が多いとなぜか剥がれてしまうのでどうすれば良いことか。)

実はブリキに穴をあけても鉛フリーはんだで半田付けして表面に露出したFeを覆ってしまえばよいという説もあるが、半田の電力が足りない可能性があるので今回はそれを行わなかった。

実はブリキに穴をあけても鉛フリーはんだで半田付けして表面に露出したFeを覆ってしまえばよいという説もあるが、半田の電力が足りない可能性があるので今回はそれを行わなかった。

・導線

製作が終わりに近づいたところで気付いたことがある。それは導線が足りないことである。

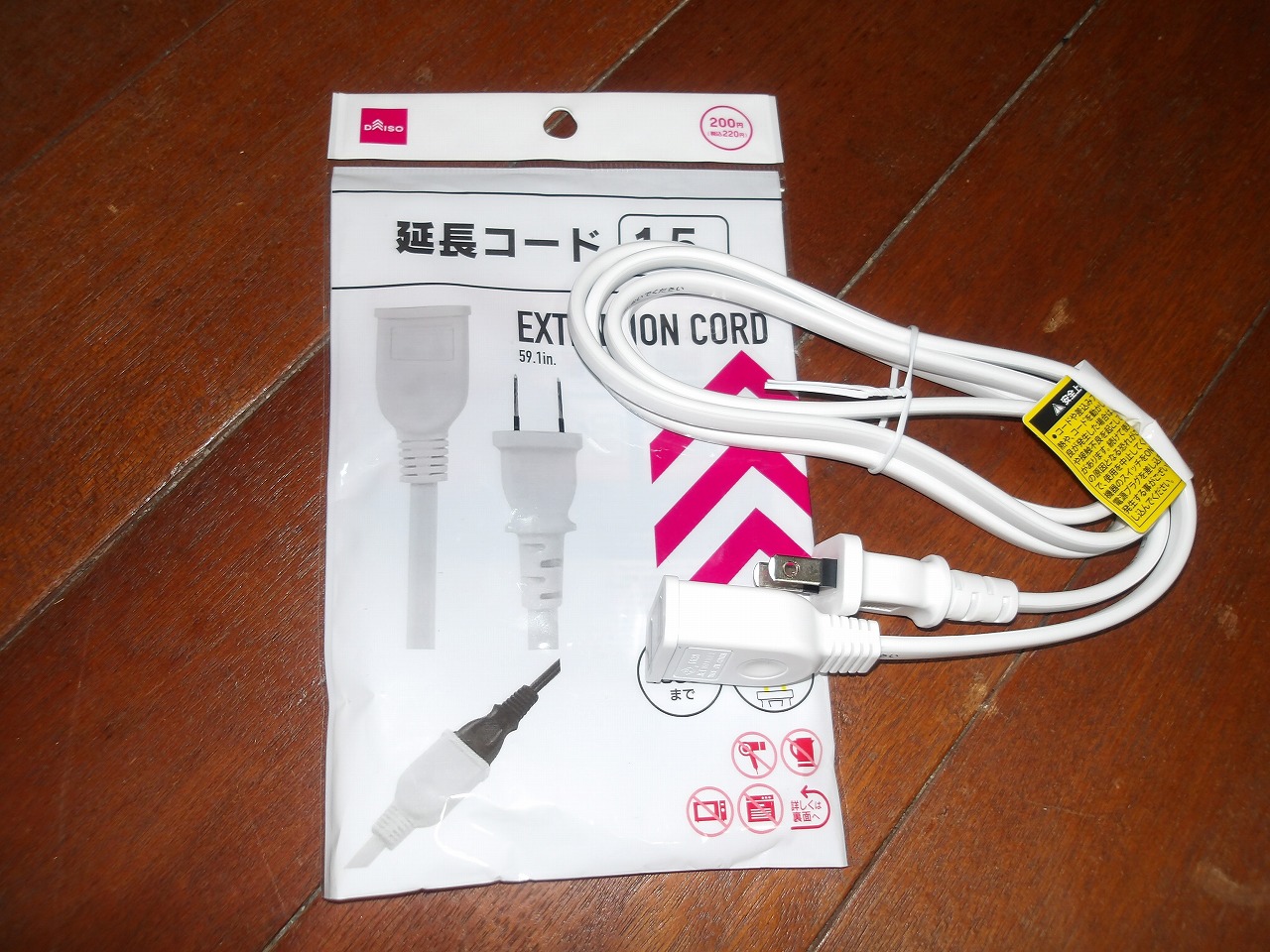

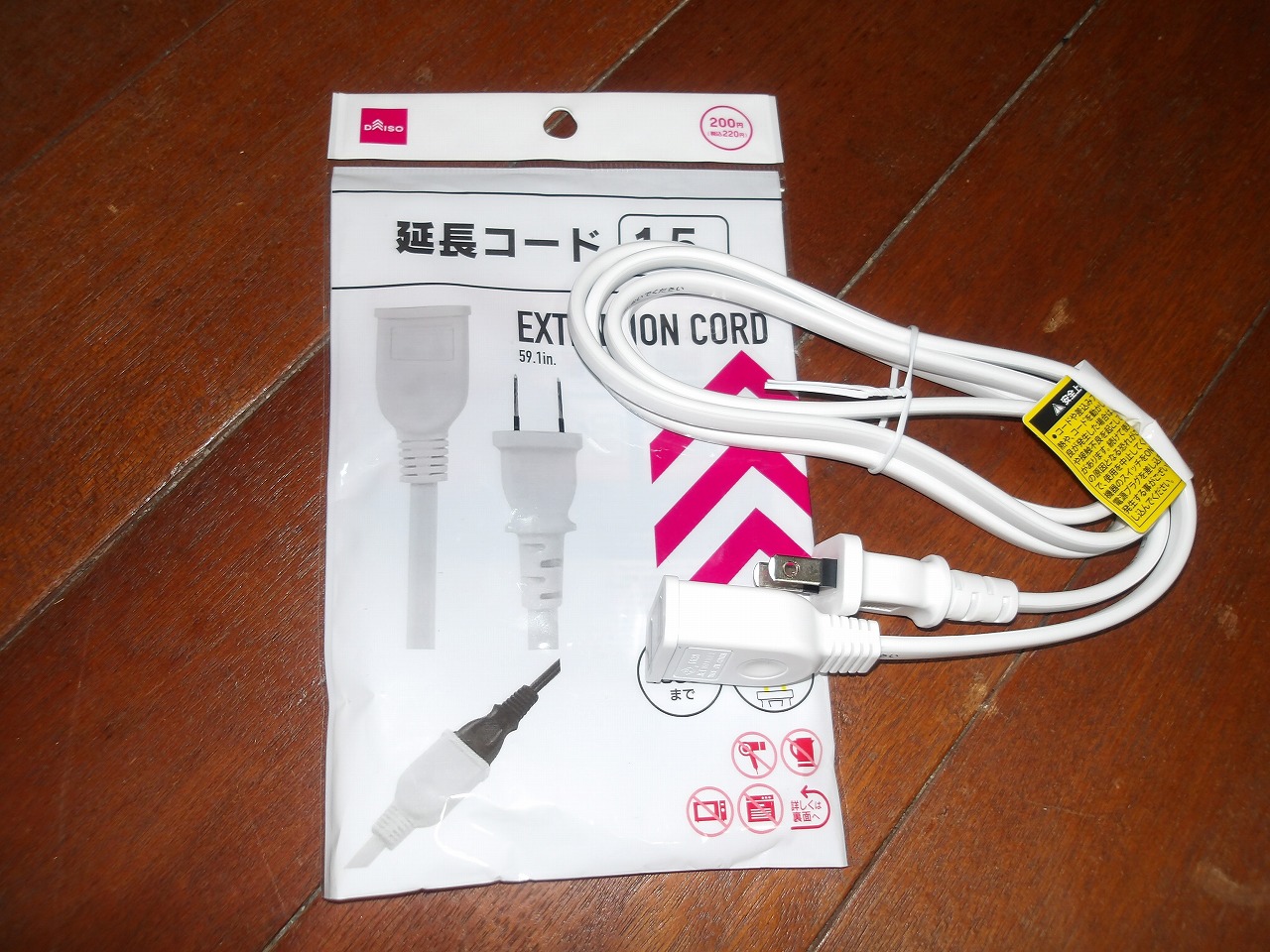

大電流を流す以上太い導線が必要になる。一般の「誤家庭」であれば導線ぐらいいくらでもあるものだし、なくなっても通販や電子部品店で入手するだろう。然し「逸般」の「誤家庭」出身の私はとあることを思いついた。 曰く、「百円均一でない百均の延長コードを分解すれば太い導線が入手できるのでは?」。百均の延長コードは凡そ1500Wに対応しているので、15Aは流すことに耐えるはずである。(実際は低電圧で使うため導線による消費の割合が若干高くなるかもしれないが。)

ということは、

これを分解して、

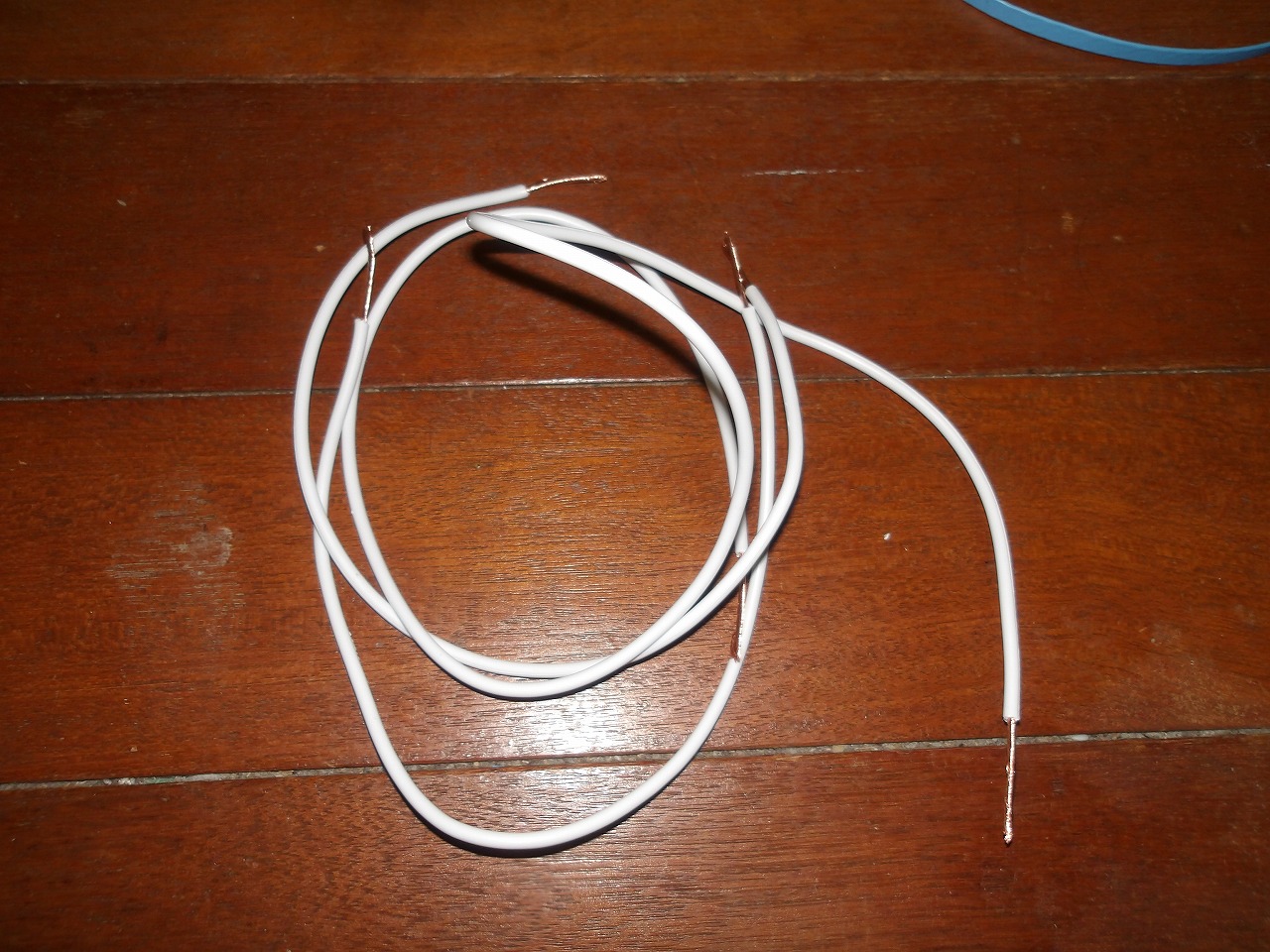

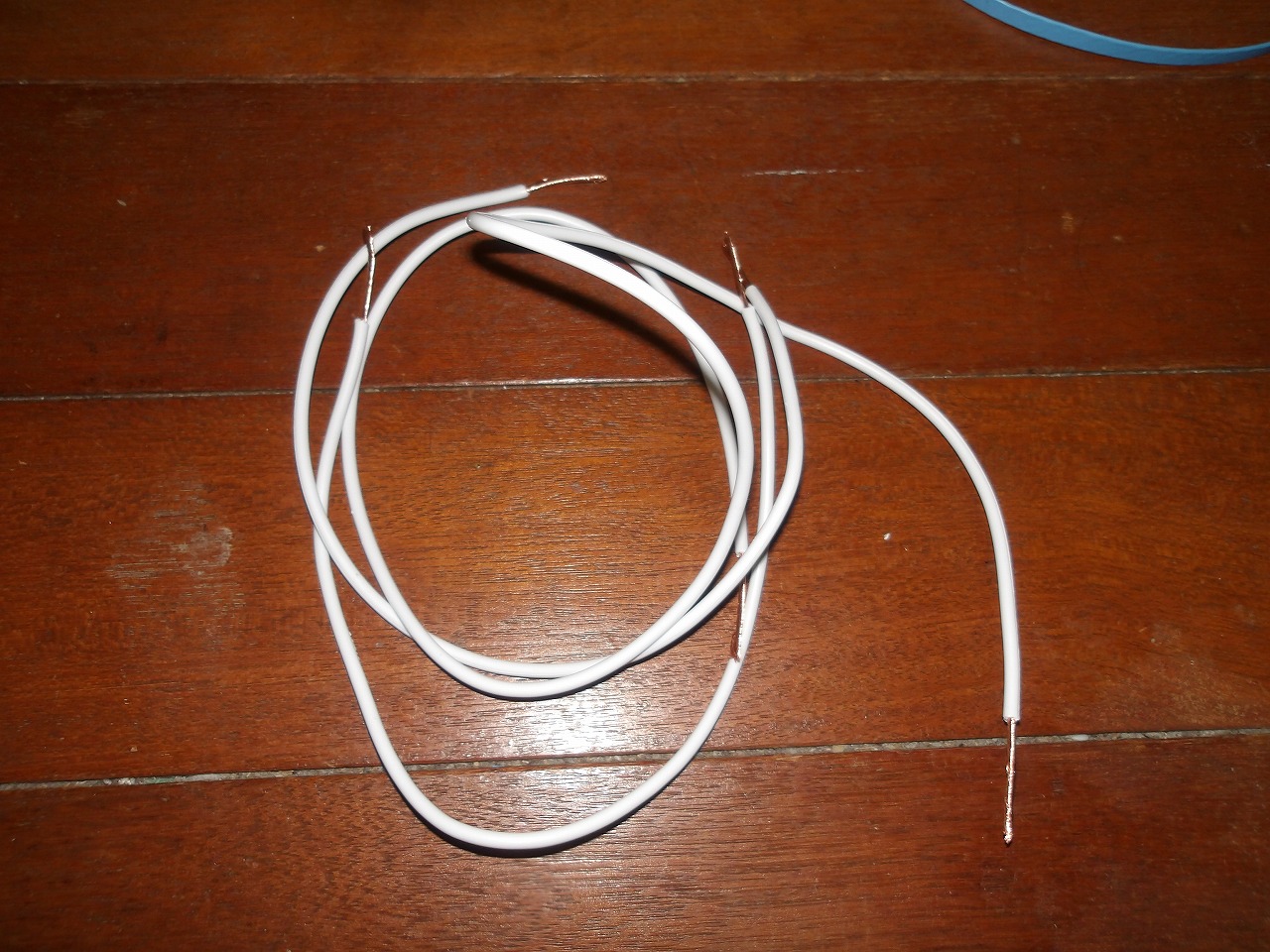

分解すれば、

必要な導線が得られる。

(余談:導線を基板につけるとき、特に鉛フリー半田だと、基板に熱が分産することで途中から基板の半田がとけなくなることがあるので電力の高い半田ごてを使用したほうが良いかもしれない。)

大電流を流す以上太い導線が必要になる。一般の「誤家庭」であれば導線ぐらいいくらでもあるものだし、なくなっても通販や電子部品店で入手するだろう。然し「逸般」の「誤家庭」出身の私はとあることを思いついた。 曰く、「百円均一でない百均の延長コードを分解すれば太い導線が入手できるのでは?」。百均の延長コードは凡そ1500Wに対応しているので、15Aは流すことに耐えるはずである。(実際は低電圧で使うため導線による消費の割合が若干高くなるかもしれないが。)

ということは、

これを分解して、

分解すれば、

必要な導線が得られる。

(余談:導線を基板につけるとき、特に鉛フリー半田だと、基板に熱が分産することで途中から基板の半田がとけなくなることがあるので電力の高い半田ごてを使用したほうが良いかもしれない。)

・完成?

さて、基板・トランジスタ・DCジャック等を取り付けて完成と言いたいところだが、説明書にはトランジスタによる発振が起きていないかを確認せよと書いてある。説明書通りスピーカーとカップリングコンデンサ、試験負荷を取り付けると低電圧では発振していなかったが、電圧を10V以上にしたところから発振し始めた。なので、コンデンサC6の容量が増えるように並列に国産の電解コンデンサ(※)を接続し、発振がないようにした。

(※・・・秋葉原でとある電子部品店によって電解コンデンサが纏め売りされているのを見ていたところ、店員から「このコンデンサは少し古いけど国産だから容量は抜けていないよ」とそちらの方から話しかけられた。どうも怪しい...)

(※・・・秋葉原でとある電子部品店によって電解コンデンサが纏め売りされているのを見ていたところ、店員から「このコンデンサは少し古いけど国産だから容量は抜けていないよ」とそちらの方から話しかけられた。どうも怪しい...)

・改めて完成

完成した電源装置(但し、電圧計・電流計はない)は下の写真通り。少なくとも12V迄は高負荷でも安定して電源がとれるので。良いかと。いつか電圧計電流計云々を搭載しよう。

記事作成日:2023/06/12

情報最終電送日:2024/03/09

執筆:虚時間fλ

情報最終電送日:2024/03/09

執筆:虚時間fλ